愛らしくも力強さを感じる野生動物たち。それぞれの豊かな表情やしぐさには、息づかいが聞こえてくるほどの生命力を感じます。この塑像※にも見える作品に用いられているのは、梱包材として使用された段ボール。玉田多紀さんは、段ボールという身近な素材に独自の造形技法を加えることで、観る人の心を惹きつけるアート作品として再生する造形作家です。素材の循環と生命の再生を重ね合わせた作品には、人間社会の未来に向けた、言葉なきメッセージが含まれています。

塑像(そぞう):粘土や紙、石膏などの柔らかい素材を使って、人や動物などのかたちを立体的につくる彫刻のこと。

造形作家

玉田 多紀 さん

1983年兵庫県生まれ。2007年多摩美術大学造形表現学部造形学科卒業。段ボールの特性を活かした独創的な技法による立体作品を制作。国内外の美術館や公共空間での展示のほか、ウィンドウディスプレイ、各種メディア出演、教育現場でのワークショップなど幅広い分野で活躍中。おかざき世界子ども美術博物館(岡崎)、ウッドワン美術館(広島)収蔵。

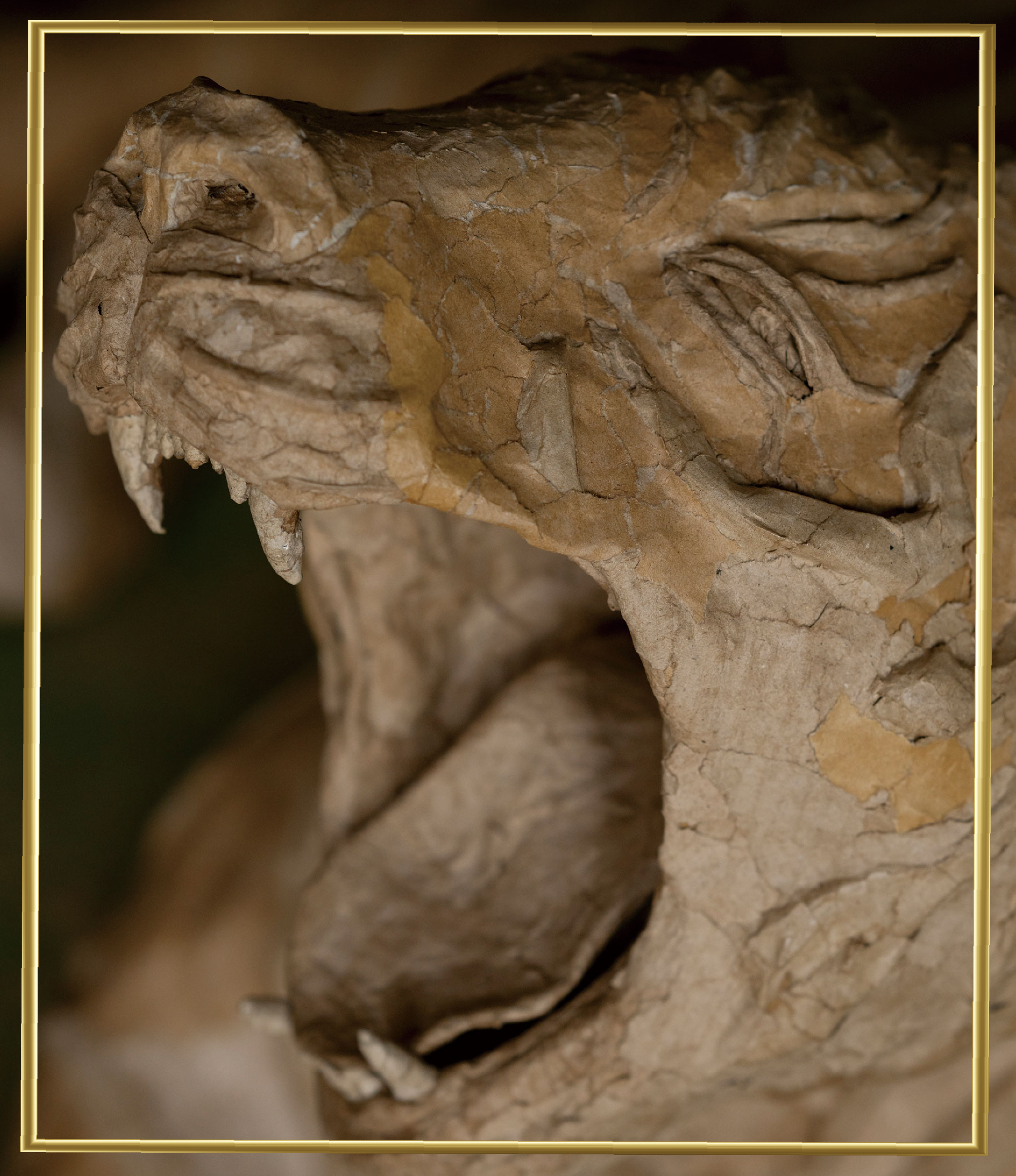

両腕を自らの体に巻き付け、憂いを帯びた眼差しで静かに語りかけるオランウータンや勇猛な牙を見せつけるように口を開いたトラ、時の止まり木のような静謐さと格を湛えたハシビロコウ。

これら絶滅の危機に瀕している野生動物たちは、表面の滑らかな質感から粘土を材料にした塑像のようにも見えますが、実は段ボールのみを使用して創られたもの。体毛や皮膚のシワ、うねるような筋肉、さらには瞳の奥に宿る感情や観る者の感性に語りかけるような表情は、どこか人間に似たユーモラスな個性にあふれています。

「単にリアルさを追求するのではなく、自分の中にあるイメージを重ねてアレンジしています」。そう話すのは、段ボールを使った造形作家の玉田多紀さん。

さっそく作品を収蔵している広大な保管庫に案内していただくと、そこには梱包を解かれた野生動物たちが静かに並んでいます。

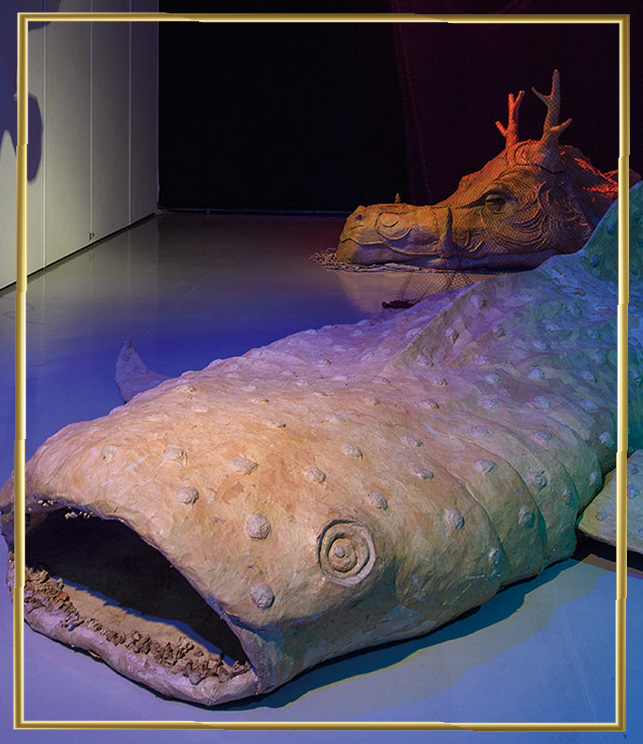

玉田さんの作品は、陸や海の生き物たちをモチーフにしたものが多くを占めます。中でも近年発表された「絶滅危惧種の物語」のシリーズ作品は、生き物の視点から生態系の課題に問いを投げかける作品として大きな話題を集めました。

「絶滅危惧種を意識して作品を創り始めたのではなく、造形美や特性の面白さからモチーフを選んでいたんですけど、気が付いたら作品のほとんどが絶滅危惧種の生き物だったんです。絶滅の危機に瀕する彼らに新たな生命を吹き込む”再生“というコンセプトを、使い終えた段ボールで表現する。このテーマが私の創作活動のベースになっています」(玉田さん)。

密猟と森林伐採によって個体数と生息範囲が大幅に減少しているオランウータン。玉田さんが創る作品を観ると、どこか感情のない冷淡な視線を向けているようにも思えます。

「絶滅危惧種というのは人間が勝手に決めたもので、当の動物たちはそんなことを考えることもなく、日々淡々と暮らしているわけです。抗うことなく人間の行為を受容している彼らの視点を借りて、他を顧みない人間のエゴを表現しています」と玉田さんは語ります。

段ボールは私たちの生活に欠かせないものです。軽量でありながら強度が出せるため、商品の保護に最適な梱包資材として、あらゆるシーンで幅広く活用されています。玉田さんが自身の作品に段ボールを使用し始めたのは、美術大学在学中のこと。

「油画を専攻していたのですが、段ボールをちぎったり貼ったりして平面的なコラージュをつくるために使うようになりました。ある意味、遊びの中で段ボールを使ううちに、その特性に惹かれたんだと思います。しっかりとした強度があるけど、曲げたり潰したりすれば柔軟性が出るので割と簡単に思うような形に変形することができる。身近にある手軽なものだし、何より軽いので大きな立体作品でも運びやすい容易さも、自分に合っていたんだと思います」と玉田さん。

撮影:稲澤朝博

また、作品に使う段ボールは、何でも良いというわけではないそうです。「段ボールは、基本的に近隣にあるドラッグストアで必要な分をいただいていますが、最近はワークショップなどで不要になったものをいただく機会が増えました。一口に段ボールといっても色味に幅があるので、古い作品の補修に使う場合は、近い色味のものを探すのが大変です。目当ての色がない場合は、陽当たりの良い場所に段ボールを放置して色を抜くこともあります」。

玉田さんの作品は着色することなく、段ボールの色をそのまま使用する作品が大半です。「段ボールという素材の質感が、動物の表情に温もりを与えてくれる。またそれ以上に、色彩があるとまずそこに目がいってしまうので、形そのものを観てもらうために、あえて着色しないことにしています。造形そのものを堪能してもらったうえで、諧調の異なる段ボールの色を楽しんでほしいと思っています」。

玉田さんの作品は、段ボール然とした図工的な質感の段ボールアートとは一線を画すものです。一見すると塑像のようにも見える滑らかな質感は、試行錯誤のうえに確立した独自の技法から生み出されます。

「段ボールを曲げたり潰したりして柔らかくもみほぐした段ボールで、大まかな形を制作します。それとは別に、タライに張った水に浸して表と裏を覆う平らな紙と波型の中芯を剥がしていきます。剥がした紙をちぎってそのまま貼ったり、ボンドと混ぜて粘土状にしたものを造形したりして、段ボールの型に何層にも継ぎはぎするように貼り付けていきます」(玉田さん)。

段ボールをそのまま使うだけでなく、柔らかい原紙の状態に戻したものに手技を施すことで、動物の筋肉や体毛、凹凸のある皮膚や鱗など、細部に至るまで形にしていく玉田さん。試行錯誤の末に行きついた独自の手法と、材料となるナチュラルで温かみのある段ボールの色味、カッターなどの刃物は使わずすべての造形を手で行う制作スタイルの3つが合わさることで、動物たちの今にも動き出しそうな生命力を表現しているのです。

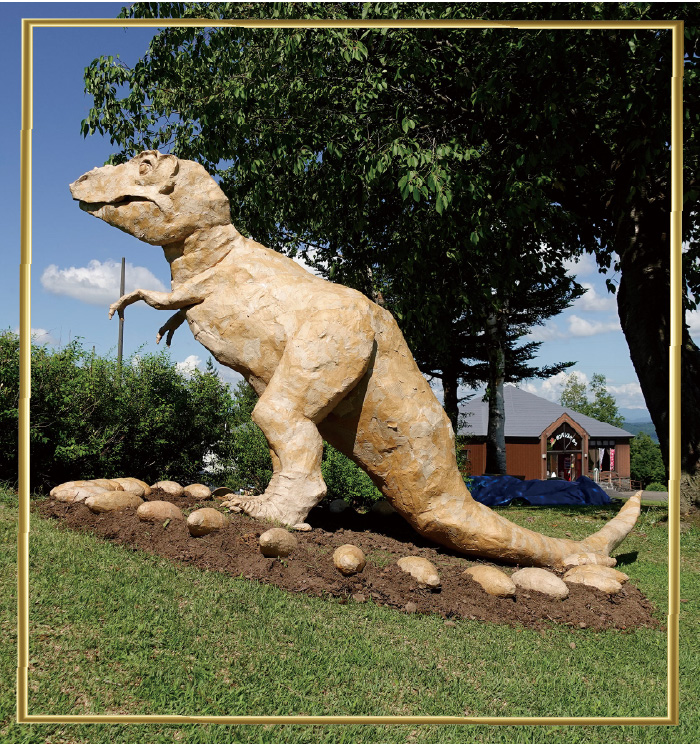

2024年に新潟で開催された「大地の芸術展」に出展した恐竜の野外作品。 設置日の6月30日撮影。

閉幕後の10月7日に撮影したもの。

また、玉田さんは苦労を重ねて確立した独自の造形法を、SNSやワークショップなどを通じて余すところなく公開しています。「作家としての作品だけでなく、自分で考えた造形法も遺したいと強く思っています。考案者として名前を刻むというだけでなく、私の作品を観た人にも作品を創ってみてほしいと思っています。実際、展覧会に来たり、ワークショップに参加したりした後、自宅で挑戦してみたいとおっしゃる方が多いことは嬉しい限りです。そのためにも、小学校から高校まで、図工や美術で使うすべての教科書に載せてもらえるようになることが目標ですね」。

自身の技法をより広く知ってもらうために、玉田さんは展覧会に併せて開催するワークショップをはじめ、自治体や公共施設、学校などの教育現場が主催するワークショップも積極的に実施しています。

「基本的には親子で参加するワークショップを開催しています。生き物をテーマに2時間でひとつの作品を創ってもらうのですが、子どもたちが理解できるようにかみ砕いた伝え方を考える中で、改めて気付かされることもたくさんあります。子どもたちのアイデアから新しい視点を得ることもあるので、これからも続けていきたいと思っています」と玉田さん。「作品を観たいと言ってくれる人、作り方を教えてほしいと言う人がいることが私の原動力」と、そのモチベーションはこれからも高まり続けるはずです。

ちぎった段ボールの紙片を曲げたり丸めたりして柔らかくして、型をつくる(工程5を参照)。

水に浸して、表裏2枚の紙と波形に加工された中芯の3パーツに剥がす。

三層に剥がした紙に工作用ボンドを塗り、動物の躯体などの型に貼る。

濡れた紙に工作用ボンドを混ぜて丸めた粘土状の素材は、細かい部分の造形に使用。

工作用ボンドで貼った紙は、乾いてしまうと剥がれ落ちることなく定着する。

アトリエには、小サイズの作品や試作品、ラフスケッチなどが並ぶ。