━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1983年、茨城県笠間市生まれ。東京外国語大学在学中の2005年から都内の工房にて手製本を学び、2010年に「空想製本屋」を立ち上げ、製本家として独立。スイス・アスコナの製本学校にて再び製本を学び、少部数の受注製本、製本教室、ワークショップなど幅広い活動を展開。自身が企画・制作・発行を手がける手製リトルプレス「MONONOME PRESS」を主宰。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

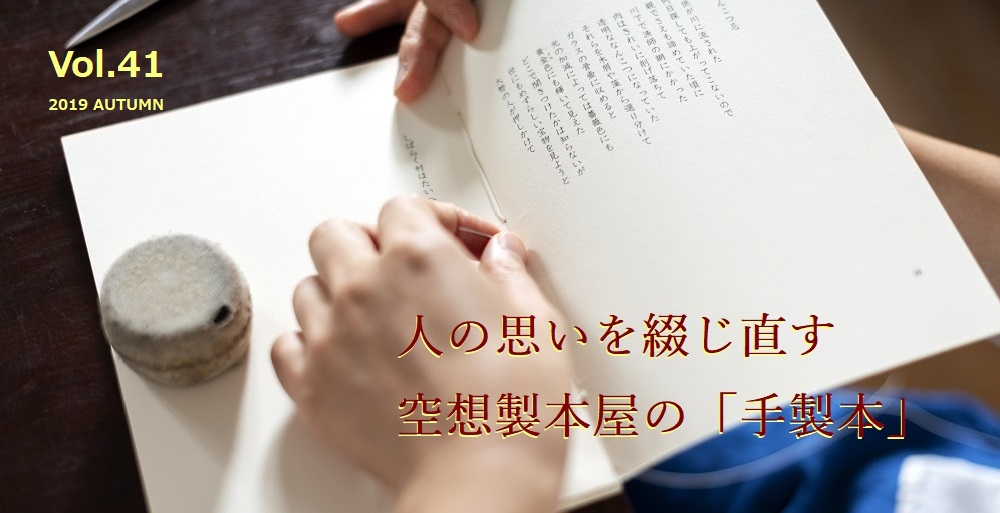

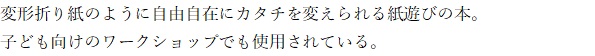

製本とは、印刷された紙の束を順序どおりに取りまとめて糸や接着剤などで綴じ、表紙などをつけて本のカタチにすること。私たちが普段手にする商業出版の本は、製本作業のすべてを機械で行うものがほとんどですが、紙を糸で綴じることから表紙の装飾まで、一貫して手作業で仕上げる「手製本」の価値が今、改めて見直されつつあります。

東京都小金井市にアトリエを構える「空想製本屋」は、手製本の技法によってオーダーメイドの本を仕立てる製本工房です。

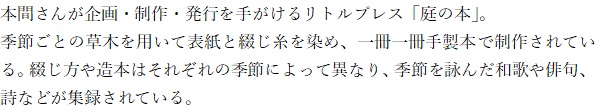

「紙の選定から印刷、製本までをお受けしていますが、詩集や歌集、写真集など、ご自身の作品を自費出版される方が多いですね。」

そう話すのは、店主の本間あずささん。その作業を見せていただくと、数十にも及ぶ製本工程の一つひとつを丹念に、緻密かつ繊細な手仕事によってたしかめるように進んでいきます。「折り畳まれた印刷紙は基本的に麻糸で綴じますが、糸の毛羽が立って絡みやすいので蜜蝋を塗ります。麻糸は、本の構造とページ数、判型によって太さも細かく変えています」。針に通した麻糸で本の背部分を縫い合わせると、背に糊をつけて固める「背がため」、本を開きやすくするために背に丸みをつける「丸みだし」、背の補強や装飾のために寒冷紗(粗めに織られた布)や花布などをつける作業へと進みます。

「表紙に革を使う場合は、天地と小口部分を外側に向かって革包丁で軽くそぎ、なだらかな傾斜をつけます。本の中心が少し盛り上がるようにすると、手にしたときの収まりがいいんです」。

本の耐久性や美しさはもちろんのこと、持ったときの感触にまで一切の妥協を許さないその手仕事から、本間さんの本づくりに真摯に向き合う姿勢が伺えます。

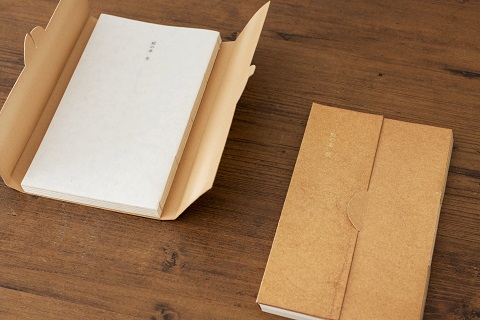

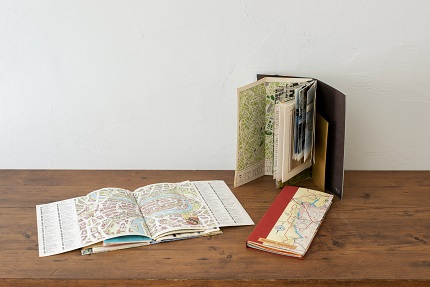

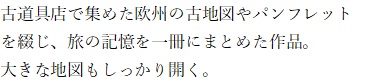

空想製本屋さんは手製本の受注制作と並行して、依頼者の思いを反映して本を作り直す「本の仕立て直し」を手がけています。個人が大切にしている本を預かり、一度バラバラにしてから糸で綴じ直し、傷んだ部分を修復したうえで表紙に装飾を加えることでまったく新しい装いの本に仕上げていきます。

「ご依頼いただいたお客さまに、まずはその本と出会ったきっかけや気に入っているところ、本にまつわる印象的なエピソードなどを伺うことからスタートします。その本に対する思いを元にデザインや製本の方法、表紙に使う素材などを考えていくので、同じ内容の本であっても持ち主が違えば、まったく別の本に仕上がります」。

例えば、恩師である先生から受け継いだ書き込みだらけの本は、依頼者が抱く先生のイメージ表紙のデザインに内包して、これからも長く読み続けていけるようにより丈夫な構造に。

ひとりと一冊の本の間にある物語に思いを寄せながら、丹念な手仕事によって本のカタチにしていく作業は、まさに「空想製本屋」の名前にふさわしい仕事なのです。

本間さんが製本家を志したのは、大学在学中のこと。ベルギーで製本工芸を学び日本に紹介した栃折久美子さんの手製本についての著書を読み、展覧会で作品を見たことをきっかけに、すぐに製本を学ぼうと決めたそうです。

「実際の作品を見たとき、本が語りかけてくるような、まるで本が生きているような感じがして。機械でつくった本にはない不思議な魅力を感じました。自分の思いに合わせて自由につくることができる可能性と、カタチのない物語に骨格を与えていく面白さが詰まった手製本を、将来の仕事にしようと決めました」。

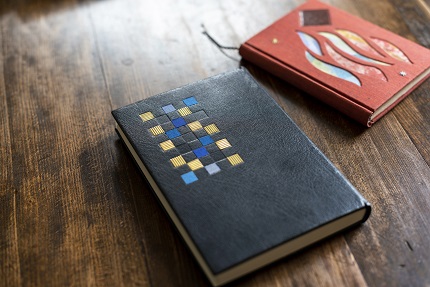

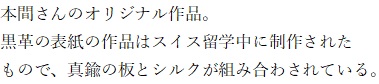

本間さんは学業と並行するかたちで製本工房に通い、幅広い製本技術を習得。卒業後、編集の仕事に就いてからも工房に通いながら、年1回のペースで個展を開催し、作品を観た人から手製本の仕事を請け負うようになったそうです。「会社員して3年経ち、製本に関する知識と視野を広げるために編集の会社を退職してスイスの製本学校に通いました。ヨーロッパのクラシックな技術から新しい技術まで幅広く学べたことは、大きな財産になりました」。

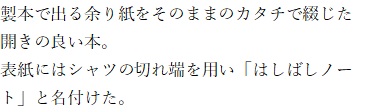

帰国後、本の仕立て直しから手製本の仕事をスタートした本間さんは、自費出版本の受注制作のほか、製本教室やワークショップを通して手製本の魅力を広める活動を展開。昨年10月にはより多くの人との交流を目的に、街中にアトリエを移しました。「ヨーロッパでは街中に製本工房があって、誰もが気軽に本の修理や自分好みの装丁を施してもらうために工房を訪れます。個人が本のかたちを自由に考えたり、本づくりの楽しさに触れられる場所になれたらいいですね」。

手に伝わる重みや手触りも含めて本の魅力、と話す本間さん。空想製本屋は、これからも本と人とをつなぐ場所であり続けます。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━